リハビリで実現、あなたらしい社会参加とは

リハビリテーションを行うことの大きな目的は、「その人らしい生活」をふたたび送ることにあります。では、リハビリテーションで支援を行う医療・介護従事者は「その人らしい生活」をどのように捉えているでしょうか。

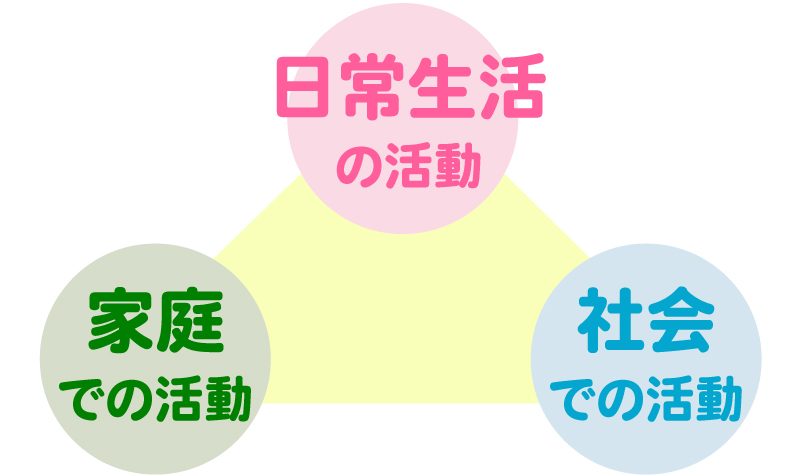

おおまかに分類すると、私たちは日々の暮らしのなかで次のようなことを行っています。

- 日常生活の活動│食事、入浴、排泄、移動など

- 家庭での活動│家事、買い物、趣味、家族との団らん・ペットの世話など

- 社会での活動│仕事、ボランティア、習い事など

人は社会的動物ですから、こうした多様な活動に誰もが参加しているのです。そして、その活動の種類や方法、場面は十人十色であり、活動をともにする人も異なっています。この事実をリハビリテーションでは「その人らしい生活」と捉えています。つまり、リハビリテーションの目的である「その人らしい生活」をふたたび送ることと「社会参加」の実現とは、切っても切れない関係にあるのです。

介護が必要になっても社会参加を目指す?

病気や障害とともに生活することになった方を想定してみましょう。もしかすると、この方にとっての「社会参加」が以前と同様にまで可能となることは難しいかもしれません。しかし、手段や方法を工夫することで「その人らしい社会参加」はできます。

「その人らしい社会参加」をリハビリテーションで支援していくことを「社会参加支援」といいます。

例えば、デイケア(通所リハビリテーション)・訪問リハビリテーションでは、リハビリテーションマネジメントを通して「社会参加支援」を行っています。身体機能だけでなく生活機能の維持・回復も合わせて働きかけるよう支援し、その人らしい社会参加を目指しています。

どのような社会参加を目指すか

その人がしてみたい生活を具体的な目標にすると、前向きに取り組むことができるでしょう。例えば、デイケアや訪問リハビリテーションを利用していた方が、次のようなステップへ移行できることを目指します。

- 家庭での役割(家事)を獲得、再開できる

- 運動機会の確保や身体機能の維持としてデイサービスへ移行できる

- 地域の体操教室や、集いの場、ボランティア活動へ参加できる

- 仕事復帰できる、新たな仕事に就くことができる など

リハビリテーションを生活のなかに取り入れてこそ、「その人らしい社会参加」が達成できます。なかには社会参加が不安な方もいらっしゃいます。デイケアでは少しでも前向きに安心して進めることができるよう、ご本人・ご家族と支援側とでリハビリテーションの達成状況を共有する場(リハビリテーション会議)も設けています。

※社会参加支援の具体的な例は、西宮協立デイケアセンターが発行している『ほほえみ通信ぷらすvol.5』(タップかクリックでPDFが開きます)をご覧ください。

リハビリテーションを「つづけること」が目的になっていませんか?

デイケアや訪問リハビリテーションといったサービスは、つづけることが目的になりがちです。もちろん、継続は大切なのですが、リハビリテーションの目的は「その人らしい社会参加」を実現することにあります。そのため、次のステップへの移行ができた場合には、サービスを修了することも相談していきます。

他のデイケアに関する記事

- デイケア(通所リハビリテーション)を知っていますか?

- デイケアとは〜デイケアを利用したリハビリの流れ〜

- 「デイケア(通所)」と「訪問」2つのリハビリテーション

- デイケアのリハビリテーションマネジメントとは

- デイケアのリハビリテーション会議とは

- デイケアが行う居宅訪問とは

- 生活期リハビリテーションの大事さ〜退院後も途切れないリハビリを!〜

- 生活期リハビリテーションの大事さ(2)〜急性期から回復期、そして生活期へ〜

- 生活期リハビリテーションの大事さ(3)~生活期リハビリテーションの内容と卒業~

- 廃用症候群や急性増悪による生活機能低下に効果的~生活行為向上リハビリテーション~

- デイケアが担うレスパイトケアとは

- デイケア・訪問リハビリでの福祉用具の提案について

- デイケアの「卒業」と「再利用」について